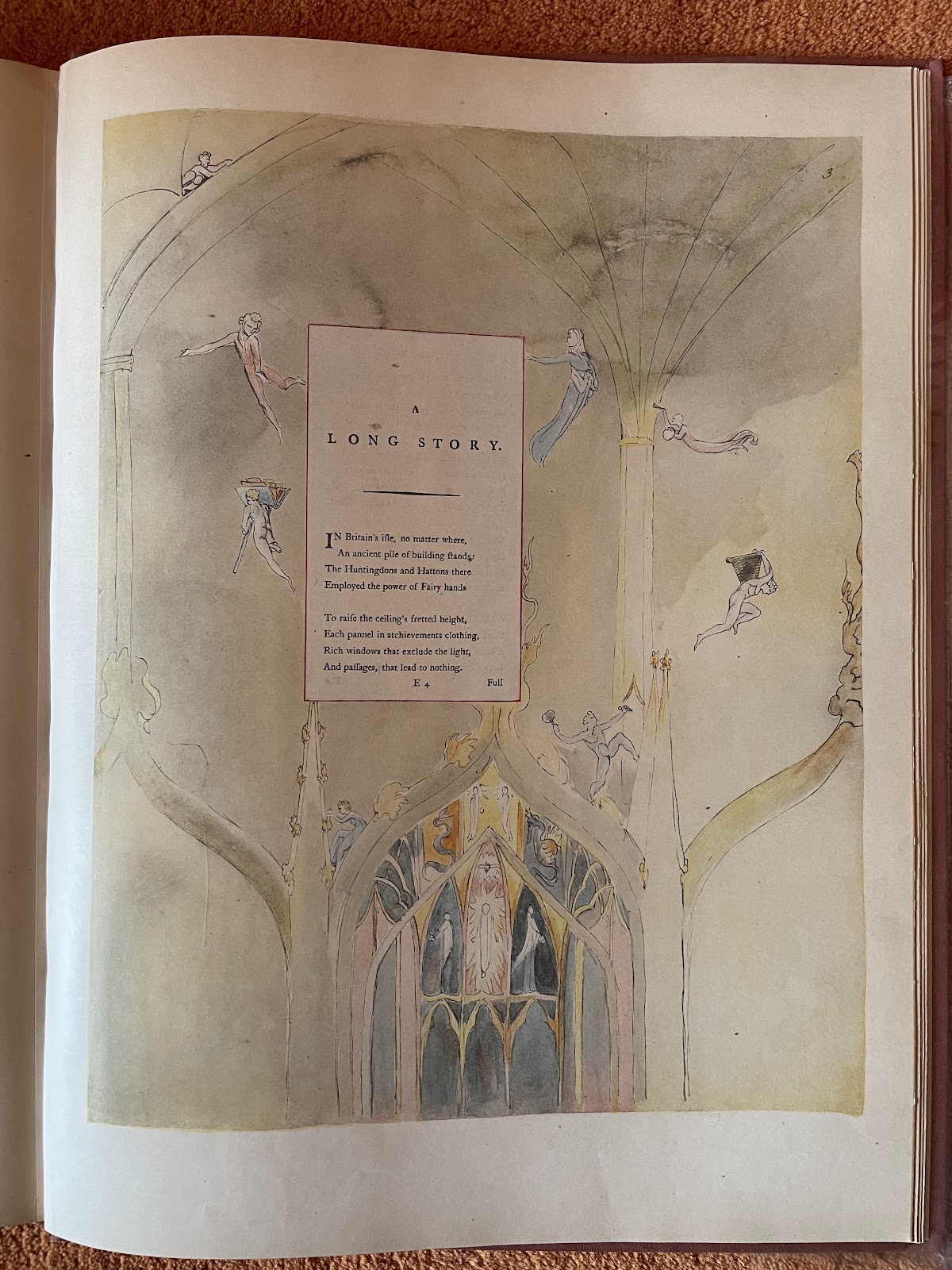

彷彿很久以前,推算半天,居然不過是去年五月,五樓潘學長回來清理母親遺物。下樓串門子,聽他說帶了家裡的國畫到新店給一位專家重新裱過。每次帶畫去,都得聽專家滔滔講解畫紙發黃的原因,背板與紙和膠的不幸化學作用,加上無敵的溼氣,家家小收藏都帶了宋畫時代感,而他有本領回到嶄新。然後他還要根據他個人美感及對現代住宅裝飾所需的精闢認知,告之重新裱裝不能卷軸要裝畫框,云云等等,起碼一小時以上。

潘學長離開後,學嫂回來接力整理。又去串門子,這回看到了重新裱過的家收藏,名不見經傳的畫家作品還真的新新的,紙白白的,框在現代畫框中;邊條,襯邊都不錯,只是,色彩顏色,雖然沒看過之前,卻也覺得有點虛,八成專家在發揮本領時,不得不犧牲了幾分彩度。

見潘家那麼用心照顧家收藏,心一熱,想說把父母書房的大師相贈也送到新店讓專家使點魔術;打聽了專家電郵,拍了照,附在信中去請教。專家即時回覆,要改用LINE聯絡,隱隱感覺那要決堤的懸河,因此沒敢加LINE。專家等不及,用電郵先來說了篇致命的溼氣、背板、膠、紙的霉黄原因,餘下再以LINE或電話繼續。

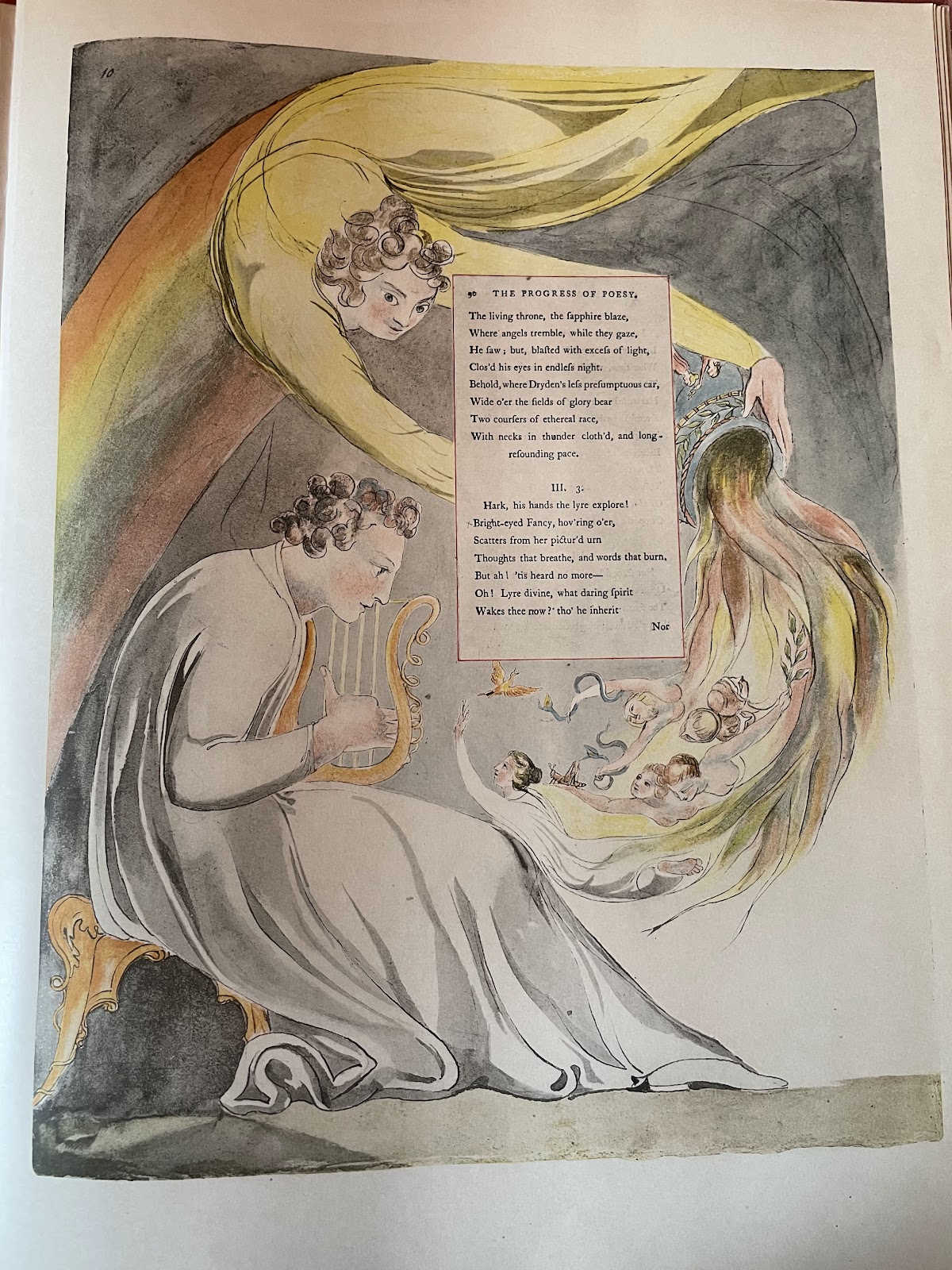

大師那幅石濤筆意山水看了一輩子,總是黄黄的像古畫,若是重裱後紙變白,會不會刺目?會不會覺得被揭了一層皮?會不會像印刷?會不會變得不是那張畫了?左思右想,打了退堂鼓。

今天翻出老照片,看得很熟的那張全家福,攝於我剛出生還在襁褓中,一家五口從此定案,拍照為記,而之後牆壁上掛的那幅山水,赫然意識到就是書房的那一幅。六十三年前,它竟然是那麼黑白分明,新如畫家近作,跟隨著這個家庭搬遷,陪伴這個家庭的變化而變化,有如第六口成員。

在人都走得差不多時,這幅畫難免經過交易轉入他家,被專家魔法整理,回到嶄新黑與白,再次展開與陽光和溼氣的對抗;還是我就讓它此時通過化學藥水恢復嶄新,讓全家跟著一起逆轉,回到未來還是那麼讓人期待的——我們的初始。

又:和家姐說起這幅畫,她說她從小就看到它——所以家裡的第六口,其實是我?