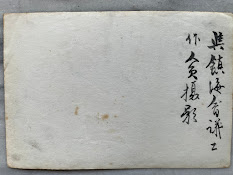

作者 曹聖芬

民國三十八年一月二十一日中午,蔣總統在南京黃埔路官邸召開中常會臨時會議,席間總統宣讀了引退謀和的文告。下午四時便離開南京,飛往杭州,在空軍官校過了一夜,第二天上午續飛寧波,轉往溪口。

溪口在冬日的陽光裡顯得特別寧靜。剡溪的水清澈見底,對岸山峰上抹著晴嵐,風景之美,有如圖畫。全市的居民已經知道總統今天要回到故鄉的消息,扶老攜幼,結隊成群地在等待著。十一時總統的座車到了武嶺關口,這個自然的行列立刻擁上去,年老的便向總統問好。總統從座車裡走出來,笑著向他們道謝。總統還是兩年前一樣的健康,一樣的有精神。

總統回到溪口以後,便同經國先生住在王太夫人的墓廬慈庵。隨總統到溪口極少數的幾位隨從人員余濟時將軍,石祖德將軍,周祕書宏濤,周參謀菊村,于參謀豪章,夏武官功權,熊醫官丸和我,便住在武嶺學校。那時武嶺學校正放寒假,偌大的屋子,只住著我們幾個人,空洞洞的,顯得寂寞。到溪口後,過去例行公事沒有了。總統除了和夫人經常有電訊往返之外,對於外界幾乎沒有連絡。我們每天雖然收到不少函電,但多半是各地黨部對於總裁的慰問,有的指陳過去失敗的原因,也有提供改革的計劃的。這些函件引起了總統的興趣,他不但一一過目,而且對重要的必予答覆。我們為了處理這些函件,成立了一個小小的辦公室,每天雖然還有些工作,但比起南京時,已經清閒得多了。於是每人都將帶來的書籍拿出來讀,後來更要求武嶺圖書館整日開放,裡面重要的書籍都被我們翻遍了。

最初也有少數的新聞記者來訪問,但往往因為找不到刺激的題材,廢然而返,後來來的便少了。

到了二月中旬以後,來看總裁的人便漸漸的多起來。這些人多半都是政府退職的官吏,以黨員的身分來晉謁總裁的。最初來溪口的是陳立夫先生,其次是王世杰先生。張其昀先生在浙大假期中來溪口住了約一週。至於張道藩、陶希聖、谷正綱、鄭彥棻、谷正鼎、程天放幾位先生,那時還在上海,常常來往於滬甬之間。吳國楨先生交卸了上海市長的職務之後,從杭州到過溪口,張岳軍、吳禮卿二位先生來溪口稍有勾留,便回南京去了。三月下旬,四明山春暖花開的時候,居覺生先生偕著他的夫人和老友蕭紉秋先生到了溪口,總裁陪他們到雪竇寺妙高臺和寧波的天潼寺暢遊了幾天。

失敗的消息,竟有如黴菌一樣的影響了上海市民的心理,民氣消沉到了極點。金元券的價值成幾何級數的貶低,匪諜們公開活動,要求工廠工人護廠,公務人員準備移交。於是總裁便發表了再接再厲,與共產黨奮鬥到底的文告,要求每一個中國人為他的歷史、文化、祖宗廬墓和共產黨作殊死鬥。同時分批召集各部隊團長以上的長官訓話,告訴他們上海戰爭的意義和他們在上海戰爭中應盡的責任,訓話的內容很簡單,但聲調充滿了情感。事後我問一個作團長的朋友有什麼感想。他說:「我們離開總裁的領導,雖然不過三個月,但在這危難的時期,三面包圍的陣地上相見,幾有隔世之感。因為我們不爭氣,使他老人家受盡恥辱,今天還有什麼話說。這一次戰爭如果不勝利,我便死在這裡了。」後來他果然不幸在月浦、楊行一役為國捐軀了。事實上那時聽過總裁的訓詞的,幾乎人人都有相同的感覺。

上海在湯恩伯將軍、陳良將軍、谷正綱、方治幾位先生堅強的領導之下,和陳毅、劉伯承兩股共軍戰鬥了十四天,使他傷亡六萬人以上。政府乃有餘裕撤退了價值二千萬以上的物資。任務完成之後,從容轉進,成為後來保衛舟山和今日保衛臺灣的資本。這是總裁上海之行的收穫。

離開上海,總裁改乘江靜輪船到舟山群島。這一連串星羅棋布在東海岸的小島,除了明末清初曾成為我民族志士的游擊根據地外,二百年來,孤懸海外,荒涼寂寞。雖然英國人贏得鴉片戰爭,動過舟山的念頭,但後來究竟捨舟山而取香港,從此便再沒有人考慮過它在經濟上尤其是軍事上的價值了。

當我們達到舟山的時候,正是五月初旬,春意將闌,極目遠眺,波平浪靜,處處青山。定海本島上,綠野平疇,雞犬相聞,恍如世外桃源,看不出一點戰時的景象。我們到了這裡,心境為之一鬆。

這時我們都住在船上,可以說沒有什麼工作,總裁便要我們開了一個會,討論我們過去為什麼會失敗?今後究竟要怎樣的改進?我們每人都將十年來親身的經歷和感想,儘量發表出來,由陶希聖先生彙成一個書面報告,呈總裁參考。此外便沒有值得記的工作了。日子一久,有些人又想起家來。原來我們這些人裡面大多數的家庭都在京滬撤退的臨時才去臺灣或廈門,事先毫無準備,現在將近二十天了,都沒接到家信,而我們為保持行動的秘密,也沒有向任何朋友發過一封信。有一天一架飛機從臺北帶來了經國先生的一封家信,信裡把所有到臺灣的家眷的情形都提到了,經國先生唸給大家聽的時候,我們有如潛水艇上的水手回到港口時一樣的快樂。

在船上除了船長大副之外,唯一忙碌的便是總裁。他的辦公桌上攤著五萬分之一的舟山大地圖,手裡拿著舟山的略圖,不時用比例尺去測量,或坐船頭上用望遠鏡瞭望,十天之中,我們環繞著定海本島航行了五百餘浬,從南邊的桃花、登步到東方的朱家尖、普陀山,北方的長塗、岱山、秀山、常白,西方的南澳、大嶼各島,每一個島,總裁都上去過。到了島上總裁先走到高的地方,察看全島的形勢,把重要之處,都用紅筆在地圖上勾出來,再將當地人口多寡,民情風俗,地方出產,食糧盈虧,一一記載下來。所以總裁後來對於舟山各島的情形,比定海縣長還要熟悉。當他離開舟山來到臺灣以後,便作了一個重要的決定:「加強舟山。」

舟山第一個任務,是作了上海撤退的中間站。成千成萬的大軍撤退到這些事先毫無設備的島嶼上,不僅房屋不敷分配,就連飲水的來源都不夠。民眾的恐懼和士兵闕望的情緒,交織成不安的現象。使得許多人耽心內潰,認為不如及早撤退。但是陳辭修將軍秉總裁的意旨,堅持「加強舟山」的決策,他選第一流的將領去負責,他使舟山區的國軍獲得優先的補給。最後舟山在郭懺將軍和石覺將軍的領導之下,工事不斷加強,兵力不斷加厚,民眾的組織和動員,一天比一天積極而澈底,到去年年底,這一支留在舟山的飢餓而疲乏的部隊,成了全中國第一流的勁旅,登步島勝利之後,舟山群島屹然成為海上金湯,有如一把鋼刀插在華東共區的腦袋上。

從這個島上起飛的長距離飛機,北方可以封鎖渤海灣,西邊可以到達漢口。戰鬥機在二小時內可以往返於京滬杭三角地區的任何一點。封鎖長江口的海軍以此為基地。一年之間,我們從這個基地所加於中共軍力的打擊,真是無可比擬的嚴重。海軍的巡邏搜捕,斷絕了上海對外的交通,使這東南亞第一大都市成為一座死城,成為共產黨經濟上重大的負累。空軍的掃射和攻擊,使滬杭線上的共軍寢食難安,在白天簡直不敢調動。

主要的成功還不在此,而是我們不折一兵,不發一彈,爭取了一年的時間,經常的吸引著二十萬共軍,使他由杭州灣到象山港不能不處處設防,嚴陣以待。而我乃有餘裕的時間,建築臺灣海岸的防禦工事,增加生產,穩定經濟。等到這一切的準備完成之後,十餘萬大軍從容撤退,轉進到臺灣的既設陣地。兵法有云:「善用兵者致人而不致於人。」總裁的神機妙算,又豈是一般普通軍事家所能測其高深。

總裁離開舟山以後,先後在馬公島、高雄、大溪住了一個短短的時期,直到六月底到了臺北草山,才算是安定下來了。

安定以後,便有許多事情要作。總裁在溪口時代,困心衡慮所發現的黨政軍各方面的病源,所理想的今後反共抗俄革命建國的道路,都必須作進一步的研究和探討。比如發現了毛病,應該如何治標,如何治本?反共抗俄是人人都能說的,但何者應急,何者應緩?實行三民主義近年來也成了一句口號,究竟內容如何?第一步應該作什麼?第二步應該作什麼?都必須使之具體化,系統化。定出各種實際的計劃然後才能付之實行。這是一個繁重的工作,決不是過去少數的侍從人員所能勝任。於是總裁便網羅了黨內一般才智之士﹣﹣那時都沒有在政府裡面負責的﹣﹣組織了設計委員會和總裁辦公室。王世杰、俞大維、張道藩、俞鴻鈞、吳國楨、余井塘、方治、胡健中、雷震、任卓宣、張國燾、端木愷、羅時實各位先生擔任設計委員。辦公室分成九組,第一組組長谷正綱先生,第二組組長吳國楨先生(實未成立),第三組組長王東原先生,第四組組長董顯光先生,第五組組長陶希聖先生,第六組組長張其昀先生,第七組組長唐乃建先生,第八組組長施覺民先生,第九組組長陳舜先生。黃少谷先生為祕書主任,俞濟時先生為總務主任,各負聯絡幾個組的責任。表面上看起來組織似乎很龐大,而實際每組平均不過三、五人。有的組除了組長副組長外,根本無所謂組員。我每次看到谷正綱先生戴著老花眼鏡在公事上「摘由」「擬辦」時,便自動請求替他辦幾件,他總是笑著說「不敢」「不敢」。

設計委員每週開會一次,討論總裁交議的問題。開會時由總裁主席,辦公室各組正副主管參加。一天討論不完的問題,第二天繼續開會討論,總要在預定的時間,得出結論。會議的精神,坦白而熱烈。俞大維先生那時病很重,但每次都抱病出席。張其昀、谷正綱二先生發言時最為慷慨激昂,端木愷先生辯才無礙,詼諧百出,不愧名律師。陶希聖先生剖析事理,深入淺出,令人忘倦。黃少谷先生頭腦明晰,最善於調和各方面的意見,而不失其本人的主張。這些聰明才智之士,把他們寶貴的頭腦貢獻給總裁,解決了許多理論和實際的問題。

總裁向來是注重力行的。現在既然摸清了病源,又知道了改革的辦法,剩下的問題便是怎麼去作。於是總裁便和陳辭修將軍商量,創辦革命實踐研究院內部業務由萬耀煌將軍主持,以「恢復革命精神,喚起民族靈魂」為宗旨,以溝通理論與實踐為方法,調訓在各部門服務的黨員。在開幕的那一天,總裁沉痛的對大家說:「中國革命五十餘年,犧牲了如許軍民同胞,到現在竟致國家危亡若此,人民痛苦日深,我個人當然要對國家負其重大的責任。但今天在座的各位教職員學員,你們過去在黨政軍各部門亦主持過一部分重要工作,你們對於整個革命事業墜入今天這樣悲慘的境地,難道可以不負任何責任?大家今天在總理遺像之前,面對著慘痛的失敗的事實,要正心誠意,反省我們過去對黨國對革命究竟有沒有貢獻?我們平時主持了一部分業務,領導了一部分工作,是不是曾經發生了什麼效果?我們個人平時的思想、言論、生活行動,究竟是有益於革命,抑或有負於革命?對於這些問題,你們在這一次受訓期間,必須一一求得具體的結論。」

草山的訓練當然還待改進,但和過去比較已有顯著的不同。第一,這一次訓練,廢棄了形式主義。一切課程都根據現實的需要,課目是有計劃的安排,縱不能說內容已成為整個的一套,但至少避免了過去重複矛盾之弊。在訓練期間,注重人格感化,自我反省。從院長到學員,大家披肝瀝膽,各人承認各人自己的過失,研討共同的出路。第二,確能使理論與實踐溝通,言論與行動一致。即知即行,而且行之能持久貫徹,一洗過去空談誤國的積弊。從第一期到現在,草山受訓的學員以軍官為多。而一年來,臺灣各方面都有進步,但以軍隊的進步最為顯著。牢不可破的部隊長吃空的惡習,現在已完全革除了,官長和士兵同甘苦,共生活,更是習見的事。軍紀和士氣,比之大陸時期,相去天壤。到了今年三月,各部隊宣誓效忠總統,誓死保衛臺灣;最近發起克難運動,來打破精神上和物資上的困難,可以說都是此次訓練效果的具體表現。

草山是革命的洪爐,所有的礦砂廢鐵,經過了草山的鍛煉,便成了純鋼,成了各種有用的工具,獲得了新的生命,產生了新的力量。「即知即行」是王陽明先生的名言,總裁為紀念這位著名的哲學家,特將草山更名為陽明山。中國的後期革命運動,便從陽明山開始。

三十八年七月十日總裁應季里諾總統之邀,訪問菲律賓,八月六日訪問南韓,是具有重大的意義的。共產世界的力量,一天比一天膨脹,蔓延的地區,一天比一天遼闊,威脅也一天比一天嚴重。而世界主要民主國家對於共產世界的防範,顯然是重歐輕亞。在歐洲有北大西洋公約的訂立,有馬歇爾計劃的實施。而亞洲方面則一任中共暴力擴張,對於亞洲民族的自由和奴役,漠不關心。總裁先後訪問菲律賓和韓國,就是要在西方民主國家轉變其傳統觀念以前,先團結我們亞洲的獨立國家,用我們自己的力量來抵抗共產世界的侵略。這一主張,當時季里諾和李承晚總統是已經同意的,不幸後來由於國際間種種的阻礙,今年五月菲律賓所召開的碧瑤會議,完全變質,中韓兩國當然沒有參加的必要了。但其後果是嚴重的,假如遠東獨立各國之間,有類似北大西洋公約的存在,那金日成決不敢輕易發動這一次侵略南韓的戰爭(關於總裁訪問菲韓的經過,張其昀先生有「韓菲紀行」,記載翔實,特為介紹)。

廣州失陷之後,政府遷都重慶。雖然還保有川康黔滇四省,但基礎是十分脆弱的。四川內部的情形,非常複雜。一部分失意的政客和軍閥,挑撥離間,惟恐天下不亂;西康方面劉文輝態度曖昧,緩急決不可恃;貴州內部空虛,一旦共軍進攻,並不能形成堅強的抵抗。雲南是西南的最後基地,但由於盧漢過去的放縱,股匪蔓延各地,而且昆明的許多機關報館和學校,都被共產黨操縱。雖然八月間盧漢受總裁的感召而改變態度,逮捕了許多匪諜,但並未處理。並且無意之間流露他仍舊可以一百八十度的轉彎。所以這時中央政府的基礎,有如建築在沙上。同時共產黨劉伯承、陳賡兩股,乘政府立足未穩,便大舉向四川進攻。政府倚為川東重鎮的宋希濂將軍,這時已由恩施轉進到酉秀地區了。

李代總統到了重慶之後,不久就出巡昆明去了。他有電報給總裁,希望總裁到重慶和他共商大局,閻錫山院長不斷的來電促駕。總裁究竟去不去呢?許多人都主張不必去。因為大陸的崩潰是無可挽救的趨勢,總裁去了也無補於事。而且照過去的情形,簡直有力無使處。但總裁不同意這種主張,他說:「這是一個革命責任問題,為了西南幾十萬同胞和幾十萬軍公人員,我不能不去。至於大局的挽回,那只有作到那一步,就算那一步了。」到了十一月十三日,東面的共軍已經佔了四川的彭水舊城,南路共軍已經佔領貴陽市郊的圖雲關,第二天總裁飛往重慶。就在這一天,李代總統則由桂林飛往南寧,一時並無返渝的確期。

總裁到了重慶,一切的事情都落在總裁的肩上,最迫切的便是要明瞭宋希濂總部還有多少實力?當面的敵情如何?戰局還可以支持多久?所以第三天一早,總裁便派經國先生去看宋希濂。經國先生坐了一部沒有蓬的吉普車,在擠滿了車輛馬匹和散兵遊勇的川湘公路上走了二百多公里,見了宋希濂,並由宋陪著看了幾個重要的司令部,在二十號晚趕回重慶,帶來的消息並不樂觀。宋希濂將軍雖然有抵抗到底的意志,但是他手裡可用的兵力已經只有九個半團了,怎麼辦?幾百里的戰線,九個半團的兵力,怎麼夠用?於是總裁一面督促國防部,調羅廣文的四個師趕快開往南川,布置第二線,同時督促陳良將軍集中所有的車輛,開往廣元,轉運胡宗南將軍的部隊到重慶增防。因為必須爭取十天的時間,才來得及撤退政府人員和必要的物資。

其次便是動員的問題。這時整個重慶市已經籠罩在戰爭威脅下。那些向來慷慨激昂的人士,現在都埋頭不出,有錢的只打聽如何包專機去香港,沒有錢的索性關門應變。這種情形使遠道來援的軍隊為之寒心。因此總裁便派谷正綱先生協助市政府和市黨部,積極辦理動員的事情。谷正綱先生是一團火,他在重慶擔任空襲救護團團長時,有幾千幹部,現在多半擔任鄉保長等職務,經他一號召,便分頭動起來了。幾天之間,募集了許多軍鞋,並且組織了好幾處軍民合作站,招待過境的部隊。

第三是政府撤退問題。李代總統二十號出南寧飛香港,去割治他的胃病去了。閻內閣十一個部會的首長留在重慶的只有財政部長關吉玉先生,教育部長杭立武先生。其他大多留滯香港。軍事如此緊張,政府應該立刻遷移,但遷往什麼地方去?兩航公司叛變以後,剩下的只有空軍運輸機,都有軍事任務,這許多的公務員、眷屬、公文檔案,用什麼交通工具來疏散呢?這些複雜而困難的問題,便由黃少谷先生和閻內閣商討,決定實行。

戰事離重慶一天比一天近,羅廣文的部隊在南川陷於不利。消息沉悶得令人喘不過氣來的時候,吳國楨先生陪著美國參議員諾蘭夫婦到了重慶。「最難風雨故人來」。總裁在危城能夠見著這位一向同情中國反共的朋友,可以說是那時唯一的安慰。

二十八號行政院已經撤退到了成都。總裁到重慶的任務已經完成了。陳誠將軍和薛岳將軍都有電報來請他即日離開重慶。但是總裁堅持要等待南岸的部隊轉移到北岸以後離開。南岸的共軍分成兩股,一股進佔南溫泉,一股進攻江津,企圖竄擾白市驛機場。林園外面我們望見蓉渝公路上卡車、轎車、吉普車一輛接著一輛,兩邊簇擁著扶老攜幼的難民和潰散了的軍隊,晝夜不停的向西走;晚上車燈照耀得如同白日,燈光下我們看見那些面孔上的悲憤的表情。是誰逼得他們流亡轉徙,妻離子散呢?

二十九號晚總裁接到報告,南岸的部隊都已轉到了北岸。俞濟時將軍通知我們隨時準備行動,大家收拾了隨身簡單的行李,相對無言。江北和磁器口的兵工廠已在破壞,爆炸的聲響連續不絕,窗櫺為之震動。

突然,一陣密集的槍聲,發生在林園的外面。我立刻把手槍揣在懷中,走向陶希聖先生的房間。希聖先生站在火爐的前面,火爐裡燃著沒有燒完的文件,火光照看他的蒼白面容,他的兩手正在使勁拉動手槍的槍膛,想把彈篋按進去。回頭看見我進來,便把槍遞給我,說:「請你替我弄弄。」我把子彈裝好了還他。他說:「我的眼睛不太好,遇見敵人,你先發槍,我便裝子彈,你裝子彈,我便發槍。」

外面的槍聲停息了,經國先生來說:「大家不必驚慌,剛才是一群散兵劫車,已經給彈壓住了。我們明天一早離開重慶。」我們在午夜向白市驛機場出發,車輛逆著人潮,寸步難行。經過三個多鐘頭才到達機場。寒風夾著微雨,覺得特別的冷。機場上顯得忙亂,有許多人員和物資正在漏夜趕運。想到抗戰期間共過八年生死患難的重慶,眼前便要淪陷在共產黨的手裡,心裡說不出的沉痛!但我們有一個堅定的信心,在總裁的領導之下,我們必然可以光復這個歷史上的名城,洗雪今天的恥辱。

總裁在十二月一日飛抵成都。這時政府以西南為戡亂根據地的計劃,已經打消了,當前的工作,是如何儘速的遷移政府,布置西南游擊根據地,選拔游擊部隊的領袖。新津機場空運機晝夜不停的起落,一批批公教人員帶著悲喜參半的心情,飛往自由中國。軍校官邸川流不息的各階層的人物來見總裁,見了以後,又匆匆地回到西南的各角落裡去。這些工作,在十天之內大體完成。總裁便在十二月十日離開成都,飛往臺北,總統府和行政院已經遷入臺北介壽館,開始辦公了。從那個時候起,西南地區的游擊隊便如雨後春筍,此仆彼起,使共產黨疲於奔命。

寫於民國五十六年十月

父親曹聖芬先生(1911-2023)湖南益陽人,抗戰時任蔣總裁中文秘書,來台後返回新聞專業。