吾物

Finale

母親在地上的最後七天,祝福決定好好想想母親與她的種種。找出從嬰兒期到成人的照片,仔細觀看照片中的細節,太多從所未見的細節,譬如一幀照片看到站立在桌腳的削鉛筆機,六十多年前等同充電器的必需品。然後一連三天,夢到母親,不是傳說中逝去親人愉快對你揮手的放心美夢,而是推床入電梯發現老母不在牀上,回頭去找,見她軟弱跌坐走廊;又,她極其虛弱,你們還出去坐公車找位子最後老母叫一聲開什麼玩笑就翻轉跌到地上,雙眼緊閉;還有第三天的夢;到第四天,祝福在夢情節快要開始悲慘之際,努力扭轉,從此母親不復入夢。前三天祝福被夢驚擾,苦思原因,只有好好懺悔,把所有內心的歉疚,所有該早做而未做,該做好而未好好做,該說而未說的良心話,都寫下,持向母前,一一致歉。或許如此,第四天得以改變夢的走勢,從此,感覺不同了,可以去想母親是怎樣的人,要怎麼去記住她。云云種種。到了下葬之前,祝福忽然覺得媽媽已離開了骨骸,不一樣了。

祝福又租到一輛Dodge Charger, 去年租到時還不知道其威,今年就知如何好好利用。出門遲了,通過擁塞路段後,以時速 80-90哩(128-144公里)狠拼,黑charger面目猙獰,前車在遠遠即主動讓道,而得以準時到達墓園。

祝福一家人與眾不同,特別愛留逝去的親人在家裡廝守,嫂嫂留著哥哥骨灰五年,祝福留著媽媽近兩年。熊姐姐聽到曹媽媽還在家裡沒下葬,抽一口冷氣,說:你家真新潮。但萬事萬物皆有時,人世之變幻不定,終於讓嫂嫂知道放下哥哥,祝福知道要送走老娘,而一起護送二位親人一同回歸時間,進入大地,與父親同在,回到生命的源頭,不再覊絆他們。

儀式溫馨順利,所有擔心的意外都沒發生,之後大家聚餐的館子不管好不好吃,光好停車就得到眾人讚賞。難得見面的親友分道揚鑣,但願下次見面不會又是葬禮。

祝福意識到,二十多年的責任到此時,真的終於盡完。忽然不再想念。不再有什麼不捨。必須摒息小心別出大錯的事,沒了。這世上,真的要怎麼混吃等死都不會有人過問的好日子,來臨了。於是,她在家裡,抽起十多年前收集的 partagus 小雪茄,掃完剩菜和大半瓶紅酒,慶祝自己人生的 finale。

然後那個晚上她夢到墓園將父母骨灰罈掘出,放在她小院入口,過些時再來拿,她想了想,放在外邊不好,便拿進屋子,擦拭乾淨。

潛意識不是你能控制的

割愛季節

現在。想跟它們拆夥了。

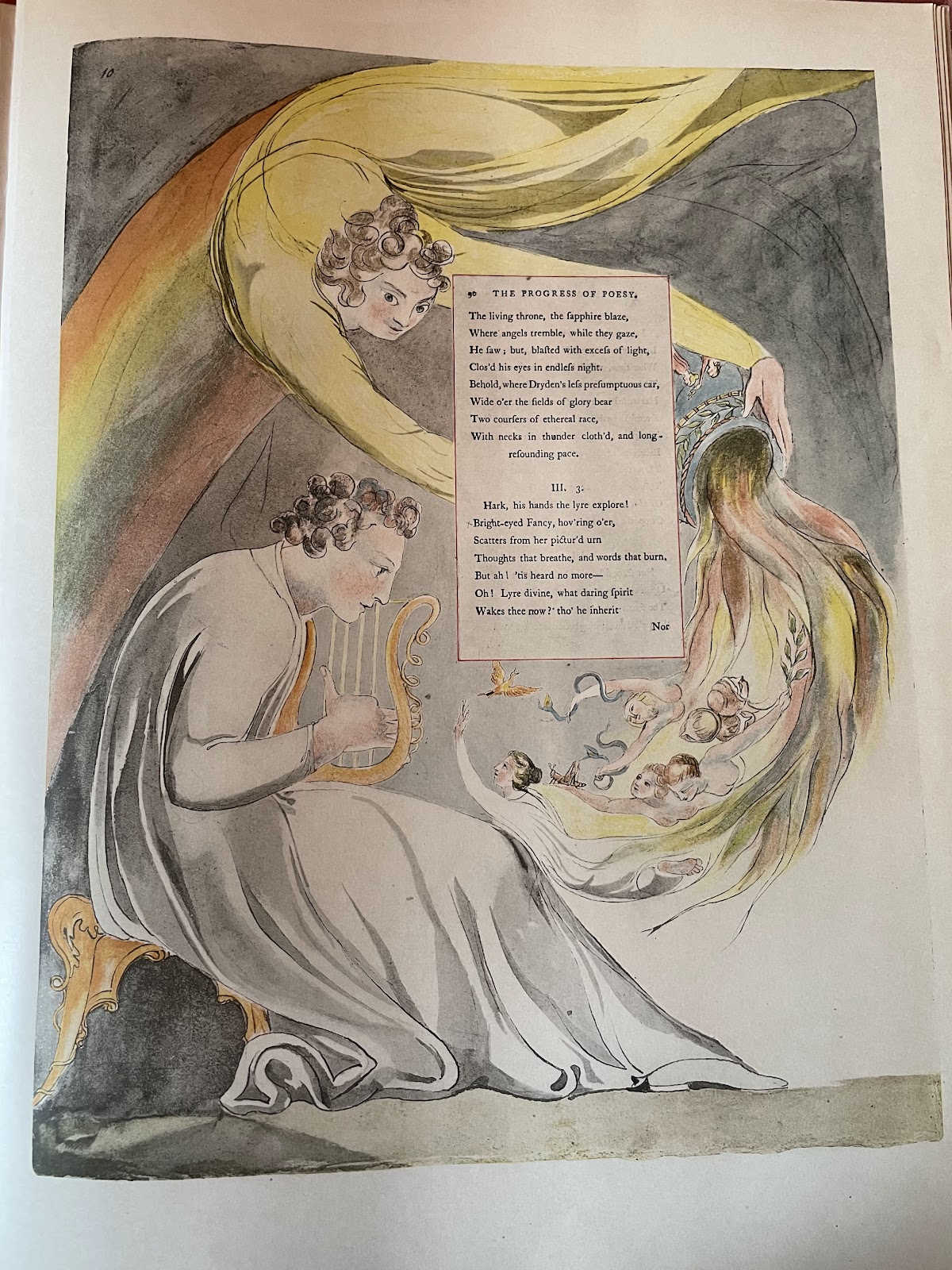

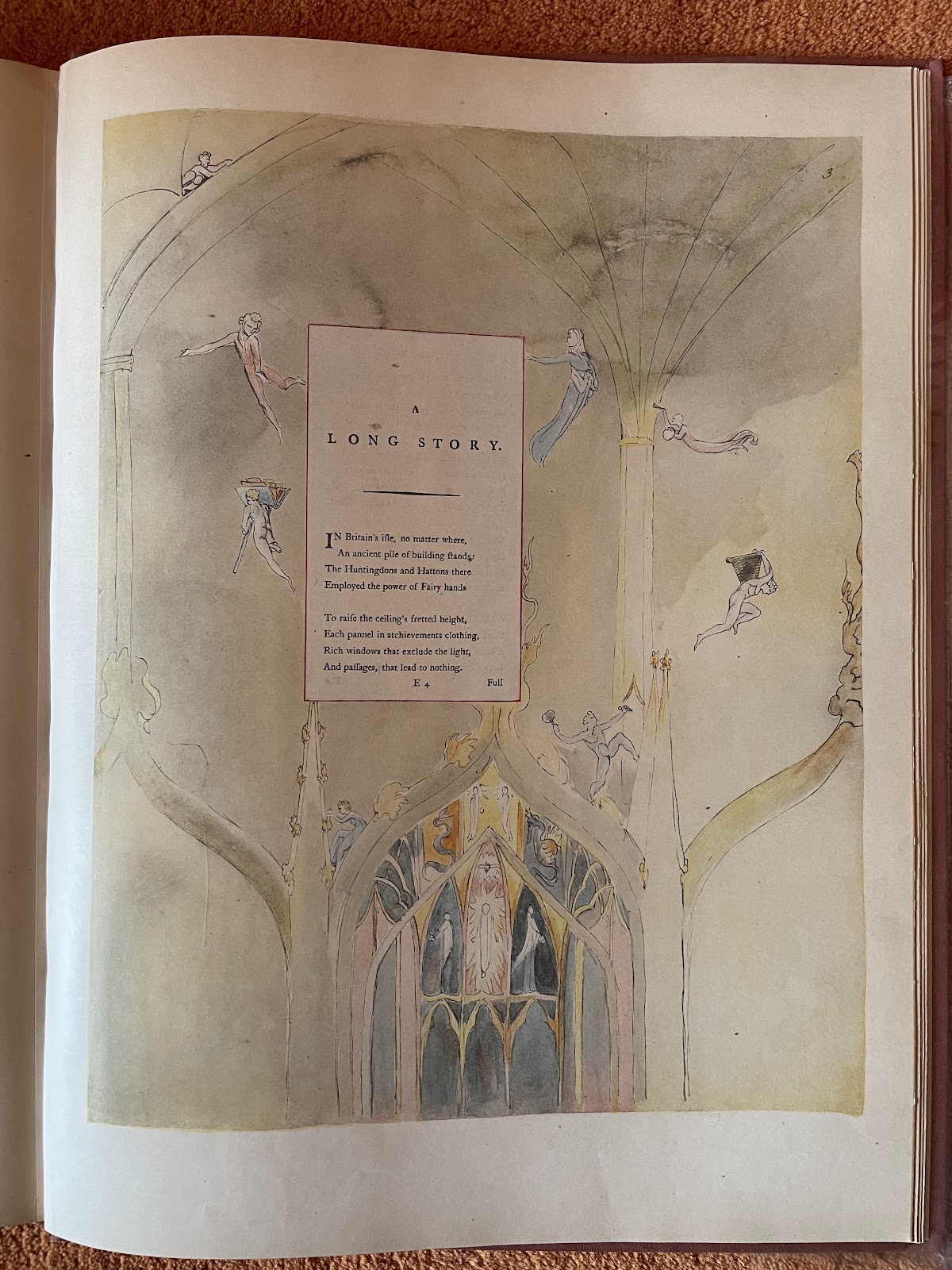

心一熱,跟Moe's Books聯絡,要把買的第一本貴書,1922 年的(William) Blake's Design of Gray's Poems拿去賣。

九十年代末忽然被 William Blake 吸引,並不是非常清晰、貼心、骨子裡的喜歡,而是像絕不會說「我最愛吃的食物是蛤蜊」,可是在菜單上看到,卻一定被誘惑而點的——莫名其妙的另一個我在作用因此這個我必須代為執行的.貌似執迷的行為。但還是有個起始點,在特展中面對陌生感很強的真蹟,忽然被觸動到淚流滿面。三十年後,累積了不少William Blake的種種,可是那莫名的感動從未再現——這個我抹殺了那個我——所以,脫手吧。

The Original

彷彿很久以前,推算半天,居然不過是去年五月,五樓潘學長回來清理母親遺物。下樓串門子,聽他說帶了家裡的國畫到新店給一位專家重新裱過。每次帶畫去,都得聽專家滔滔講解畫紙發黃的原因,背板與紙和膠的不幸化學作用,加上無敵的溼氣,家家小收藏都帶了宋畫時代感,而他有本領回到嶄新。然後他還要根據他個人美感及對現代住宅裝飾所需的精闢認知,告之重新裱裝不能卷軸要裝畫框,云云等等,起碼一小時以上。

潘學長離開後,學嫂回來接力整理。又去串門子,這回看到了重新裱過的家收藏,名不見經傳的畫家作品還真的新新的,紙白白的,框在現代畫框中;邊條,襯邊都不錯,只是,色彩顏色,雖然沒看過之前,卻也覺得有點虛,八成專家在發揮本領時,不得不犧牲了幾分彩度。

見潘家那麼用心照顧家收藏,心一熱,想說把父母書房的大師相贈也送到新店讓專家使點魔術;打聽了專家電郵,拍了照,附在信中去請教。專家即時回覆,要改用LINE聯絡,隱隱感覺那要決堤的懸河,因此沒敢加LINE。專家等不及,用電郵先來說了篇致命的溼氣、背板、膠、紙的霉黄原因,餘下再以LINE或電話繼續。

大師那幅石濤筆意山水看了一輩子,總是黄黄的像古畫,若是重裱後紙變白,會不會刺目?會不會覺得被揭了一層皮?會不會像印刷?會不會變得不是那張畫了?左思右想,打了退堂鼓。

今天翻出老照片,看得很熟的那張全家福,攝於我剛出生還在襁褓中,一家五口從此定案,拍照為記,而之後牆壁上掛的那幅山水,赫然意識到就是書房的那一幅。六十三年前,它竟然是那麼黑白分明,新如畫家近作,跟隨著這個家庭搬遷,陪伴這個家庭的變化而變化,有如第六口成員。在人都走得差不多時,這幅畫難免經過交易轉入他家,被專家魔法整理,回到嶄新黑與白,再次展開與陽光和溼氣的對抗;還是我就讓它此時通過化學藥水恢復嶄新,讓全家跟著一起逆轉,回到未來還是那麼讓人期待的——我們的初始。

又:和家姐說起這幅畫,她說她從小就看到它——所以家裡的第六口,其實是我?

最後的同行

母親去世後,我跟朋友宣布2.0版本的我將出現。

一年多後,還記得的朋友問:2.0跟想象中一致嗎?心中很慚愧,誠實回答:2.0就是混吃等死。朋友真能振奮人心,竟然回道:2.0應該是1.0的完美升級。

當然是降級。

在母親大人的眼下,混了快兩年,今天終於啟程,帶著母親的骨灰去和父親團聚。我們一起離家,一起到機場,一起過海關,一起走向登機門,媽媽妳發現了嗎現在流行小皮包可愛的妳早年的小皮包現在拿出來剛剛好,一起登機,要離開台灣了妳的第二個家鄉,一起飛,一起走,再一起過三個星期,就真的要分別。

不能再混了,家大樓都要拆了,周遭人事都在催,母親可能都看不下去了,是該好好安葬先人,入土為安。

再,開始,混吃等死的升級版,吧。

變型

韓劇《無聲蛙鳴》/The Frog看到一半,轉頭問卡拉馬:這是藝術片?卡拉馬沈吟半刻:是藝術片。

真是難得。為全世界人類填補空虛的影視工業,在切分的幾百分鐘內,攪盡腦汁佈置驚奇,極端更極端,一齣戲劇頭身尾在類型上可數變,喜劇變驚悚變悲情變恐怖,鬼劇變喜劇變暴力變愛情,暴力變悲劇變喜劇變科幻,或虎頭蛇尾,總之類型的變型,但,極少極少,在中段被發現本質是藝術的。

藝術,突破類型,自成一格,意有所指。雖然,在某一句對白中,還是對不起大家關愛非得點破劇名的意思,讓有心人趕快劃線標出重點,由此排比象徵譜系,對應關係;但也可以忽略,如果這齣戲能超越自我命名,隱喻,讓看戲成精的人閉嘴,回到原速,融入,不偷看最後結局,乖乖地任其宰割,惜集,不一次看完,而分幾日消化,讓一種戲的氛圍浸淫日常,人跟著變怪,以另種眼光看著另個人,讓本年度有這麼一段時間,成色如是。

上次有這種感覺的,是東北戲《立功》;《Poor things》,還有2014-16的《Penny Dreadful》。再加金泰梨的《惡鬼》。這麼一回顧,忍不住自問:你是怎麼了?

對話

蘇門山中忽有真人。樵伐者咸共傳說。

阮籍往觀,在各形各狀的天然綠、黃、青、墨中,找到了他(好眼力),見其人擁䣛巖側(䣛:音棲,就當是擁棲巖側。巖側險,真人擁與棲皆是附物固定自己,樹幹,樹叢,穩定又可懸空。或者是膝,抱著雙膝坐在巖邊。)阮籍爬上山嶺接近他,在與他等高的對面,坐下兩腿分開,箕踞相對(從姿勢,阮生的空間顯然比真人要寬些),展開鳥類學家與鳥的對話,請之以理論、研究、觀察、心得、因為所以,商略終古,上陳黃、農玄寂之道,下考三代盛德之美以問之。真人如鳥,看著上方,仡然不應。於是阮籍以另套理論接觸,復敍有為之教,棲神導氣之術;可真人還是跟之前一樣,凝矚不轉,動也不動。阮步兵不再說用話所構成的理論,而對之長嘯。他的長嘯是有名的,數百步之外都聽得到。良久——奇怪的時間長度,是二人的距離超過數百步,阮籍的長嘯到達真人的聽力範圍傳送要那麼久,已是強弩之末,真人要在眾音中分析出其特殊音色音頻而反應;阮生之前滔滔的玄學家理論、真人修煉之道,或許真人根本沒聽到?只有真氣十足的長嘯才能穿刺距離到達真人的彼岸?——乃.笑.曰:可更作(再叫幾聲)。鳥類學家終於找到正確的語言與矚意的奇禽對話。籍復嘯,意盡而還。他透過長嘯盡情盡意地將靈魂的意思傳達,給真人?或自我獨白?然後,不想變成鳥,鳥類學家下山了。到半山嶺左右(真人也要良久才發聲,終於有所欲而鳴,有話要說,有意要表),聽到上方(口酋)然有聲,如數部鼓吹,林谷傳響。阮步兵回頭,捕捉到聲音的蹤跡,回溯,音波震動反彈軌跡,好眼力跟著求證到音源,確是剛剛那位真人所發出的嘯聲。是回嘯麼?是對話?嘯聲之變化如數部鼓吹,是運用到了山谷回音,疊疊相加,音波綿密延長,與所棲林谷共震,讓鳥類學家經驗他所不知的奇禽天外天?人嘯與靈物之嘯之別?

陳詞

卡拉馬與祝福厭厭坐餐桌。卡拉馬忽然大喝:黃臉婆,還不去做飯!祝福一驚,時代劇魂上身,拔座而起,撲向廚房,化身一輩子從戲劇看到,書本讀到,歷史中小說裡新聞上,所有含辛茹苦,操持家務,省吃儉用,拉拔全家幾口人成長茁壯自己卻逐漸風乾臘黃的偉大女性,她們或許得在荒地掘草根,祝福太幸運,只需從冰箱挖掘剩菜剩飯。

與大學死黨聚會時,祝福陳述這段發生。三位女性聽到那三個字,花容駭然失色,認真地激動了。要是我家老孫/吳/居,敢這樣叫我,就 X 定了!三人對祝福的逆來順受,應時變化,角色扮演,很不以為然:把人妻的地位全部降格!

祝福悚然覺醒,改上公堂,激昂控訴:卡拉馬常常十萬火急衝入家門,說在外一日未食,要求即刻放飯,搞得人仰馬翻之際,他卻打上沒完沒了的電話,延續未了的事與對方交鋒。像冬天裡,祝福三頭六臂煮上了,烤上了,加熱上了,機器噪響中又聽到卡拉馬高分倍嚷嚷,細聽之下,發現他在電話上與其兄激辯,祝福只好將加速進行的全部減速,但萬物皆有剛好熱熟非得關火時,又至前邊探聽,畜牲!畜牲!我們的母親生了三個畜牲!老李家今日精妙又臻聖經級,不必端上桌了。祝福只好在廚房屏息靜聽前面動靜,看何時重新啟動熱源,來回數次的結果,真的上桌時,烤物梆硬,煮物糊爛,熱物呈黃,一桌爛菜,索性卡拉馬已無力氣批評。

邂逅

在山路下車採葉子,渾然不知它落進衣服,巴在背上,跟著回到家,教我薄如蟬翼之真實之美。送到公園的樹上,耐心等著六隻足一一移步上樹枝,祝它早日尋到配偶,完成一生使命。

旋起旋滅

祝福一早東摸西摸之際,瞄到書架上的《魏晉南北朝文學史參考資料》,中華書局一九六三年出版,在舊書店一把搶入手中的好貨。拿下翻開,入眼第一句:名都多妖女,真真令人嚮往,京洛出少年,生生不息,人性必然。讀不出五步,牙醫診所電話打來,事不宜遲,快刀斬亂麻,莫讓隱隱作痛到痛不欲生,半小時內,速速前來拔牙再評估植牙。

連滾帶爬趕到診所,送進診療椅,牙醫同學上來注射麻藥,真的很怕他,總是想留點感覺做為治療訊號,何苦呢,徹㡳麻痺總比躁動的病人好吧。神經終於阻斷,任由醫生在口腔中進行骨肉分離,祝福無事,罩在綠色無菌手術布下,想起他,很喜歡的作者,那個叫,叫,名字,名字,一片空白——羅馬尼亞老頭,流亡巴黎,以法文寫作的,行人出版的好書,原來世界有這等奇人,信仰的痛苦,轉化成深刻濃厚可以咀嚼的意味文字,誰要跟他說一樣的話都虛偽,只有他說才是真,沒上麻藥的苦澀延伸出的領悟,想起來跟他有關的所有周邊,卻記不住他一個句子,忘掉了他的名字,那個位於最愛作家首排的人。

震憾治療結束,祝福帶著木木的半口腔呆呆地回到家,然後想起來,他叫蕭沆;Emil Cioran。

*查了一下,發現大陸在吾友沙湄2014翻得那麼好的《眼淚與聖徒》之後,出了齊奧良的系列作品。橘過淮為枳,蕭沆過海變齊奧良。當年行人的《解體概要》譯者宋剛,也是極好。

AI初年

小時候同台演四郎探母的戰友重聚,母后馬真,前四郎傅老師,公主祝福,後四郎現為影劇圈大人物直接排除, 以卡拉馬頂替,又是人數四,同歡大吃回家聊天。

傅老師分享她每日與ChatGPT互動,聽得馬真丈二金剛,於是傅老師當堂演出,叫出AI,問它對某小說的看法,即刻一個年輕好聽男聲滔滔不絕回覆——難怪傅老師愛它——然而傅老師不滿意回答,批評之,與之吵,令之修正,年輕好男聲紋不驚,虛心受教,八成再回資料庫去尋求精進。

祝福不免想念起在南京、北京的旅館裡遇到的機器人。南京鍾山賓館初見,於電梯中同行,童音嘟嘟唧唧,八成被嫌太吵聲量調到最小,總是那麼振奮,熱愛服務,奔向前方。於電梯中獨處,問它名字,又不理不采。可能過於關注,心電感應了AI,一夜已爬入長江江濱的酒店大床準備入夢時,房間電話響了,狐疑接起,童音歡樂叫道:您的餐點送到了,我就在門外。可根本沒點餐啊!打開門,小機器人果然在門的正前方,深色的罩子為君而開,好大一份餐點在其中,它催促,鼓勵,趕快取餐,看了單子是白小姐點的,跟它說送錯了,它只會一味地敦促,只好回去打給房間服務通報,機器人誤會了!再開門,小機器人已不在門口,八成以為使命達成要回崗位待命,果然在走道盡頭看到它小小的背影,正急轉入電梯間。可憐,被人害的,前台把房號搞錯了。

晨操

起得早些,噴滿防蚊液,帶著咖啡,去公園混混。六點正,忽然一個擴音器出聲召集準備拍打運動。循聲找去,一位孤單的太太站在樹林草地中,想說現在都找不到同好了,擴音可以不必開太大吧,不料拍打正式開始時,那棵樹下的,這邊板凳上的,遠處步道上站著的,這裡那裡,同時開始拍手,好像快閃運動會?以前群聚一團的,現在音域內隨機散布,面朝音源響應。

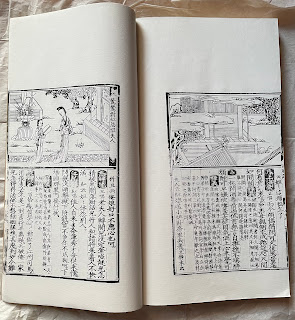

張岱《夢憶》兩卷本

一

二

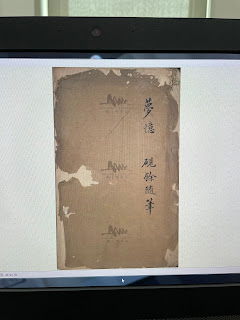

自己目擊,顯然不知在《硯餘隨筆》的第一句:「曾大父振峰公目擊哭廟事深悉顛末因誌以寄慨。」莫非《消夏閑記摘抄》中少了這關鍵目擊者的關鍵?齊全的必早於不全的,因此判斷《硯餘隨筆》是《消夏閑記摘抄》的前身,也因此早於乾隆五十年,與《硯雲甲篇》的刊刻時間接近,也就是乾隆四十年到五十年間。

三

四

五

夢境一

都忘了一開始要去南京的原因了。

非常大方的南京圖書館,用自己手機拍下螢幕畫面,請便且免費。

結果朝思暮想的事,在半小時內結束。那個過程,與之前在大雨中涉水去圖書館,與之後溼鞋溼足去逛總統府、六朝博物館比較,太無體感而幾乎遺忘。

也因為,可能,那個抄本沒有想像中令人激動地接近老張,透露出他寫完編輯後最初始的那一刻;而是神秘地夾在金忠淳硯雲版的前序後跋中,次序略調整,分了上下卷;分卷處感受不到老張鼻息,彷彿僅是在硯雲問世後的乾隆年間,又一個與張宗子有緣的有心人,留下的兩卷本。

2006年夏,在北京國家圖書館親手翻開王文誥編的《陶庵夢憶》第一版,讀到他到處都看不到的序——「釐為八卷」——證實了心中長久的推測;那種欣慰,釋懷,古典忽然開啟大門,放你入友善世界的感動——這次悄然無聲,毫無動靜。

我可能真的下車了。